Allein bei der Finanzierung ließe sich die Maximalbelastung mit einem Mix an Maßnahmen um ein Fünftel senken, zeigt eine von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebene Studie – ein möglicher Ansatz, wie der Staat Stromnetz Kosten gezielt reduzieren könnte.

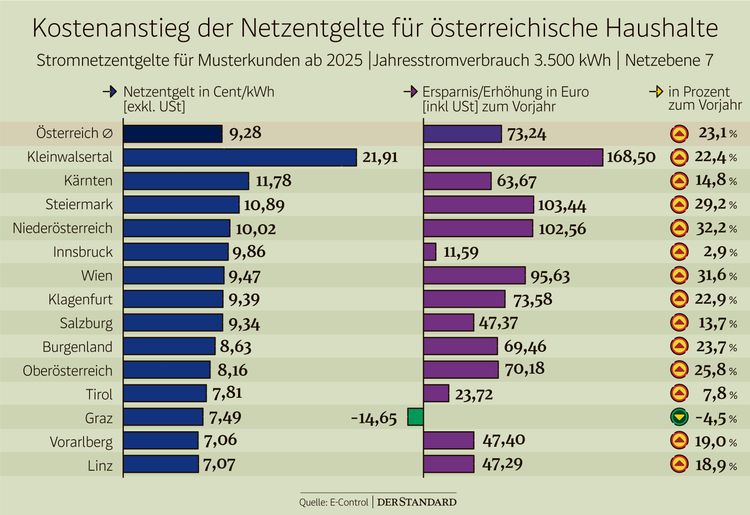

Der aus mehrfacher Sicht gebotene Umbau des Energiesystems droht immer mehr zur Kostenfalle für Haushalte und Industrie zu werden. Während die Strompreise je Kilowattstunde (kWh) durch den Ausbau erneuerbarer Energien tendenziell sinken, steigen die Kosten für die Anpassung der Netzinfrastruktur deutlich. Allein von 2023 auf 2024 sind die Netzentgelte stark gestiegen. Diese Entgelte müssen von allen Strombeziehern und -bezieherinnen gezahlt werden. Im Durchschnitt lag der Anstieg bei über 20 Prozent – mit Ausreißern von mehr als 30 Prozent in Niederösterreich und Wien.

Es gibt aber Möglichkeiten, wie der Staat trotz eigener Schuldenprobleme die Kosten zumindest dämpfen kann. Das zeigt eine von der Arbeiterkammer bei Fingreen in Auftrag gegebene Studie. Zu diesem Zweck hat sich das auf Green Finance und Green-Tech-Investments spezialisierte Beratungsunternehmen die Kapitalkosten genauer angesehen, die mit den bisher bekannten Ausbauvorhaben in Verbindung stehen.

“Die sind angesichts des Netzausbaus tatsächlich der große Kostentreiber im Moment”,

sagt Joel Tölgyes, Energieexperte der Arbeiterkammer (AK). Wenn das Geld zur Finanzierung des Netzausbaus von einer öffentlichen Stelle kommen würde statt von privater Seite, sollte es doch Einsparmöglichkeiten geben, so die Hypothese.

Bis 2040 sollen in Österreich über 53 Milliarden Euro in die Stromnetze fließen. Ziel ist es, diese an die Anforderungen einer zunehmend dezentralen Stromerzeugung anzupassen. Davon entfallen 9,0 Milliarden Euro auf das Übertragungsnetz. Die Verbund-Tochter Austrian Power Grid will diesen Betrag bereits bis 2034 investieren. Weitere 44,4 Milliarden Euro sind für den Ausbau der Verteilnetze bis 2040 vorgesehen – ein zentrales Thema, wenn es um die Frage geht, wie der Staat Stromnetz Kosten künftig bewältigen kann.

Die Jahreszahl ist nicht zufällig gewählt: In besagtem Jahr, so steht es im Regierungsprogramm, soll Österreich klimaneutral sein – sprich, alle durch Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse verursachten Treibhausgase müssen mittels Klimaschutzmaßnahmen kompensiert werden. Auf eine lineare Achse umgelegt bedeuten die kumulierten Investitionspläne Ausgaben von gut drei Milliarden pro Jahr.

Finanzierungskosten

“Im geplanten Ausbauszenario würden sich die Kapitalkosten mehr als verdreifachen”, konstatiert Lukas Stühlinger, Gründer und Managing Partner von Fingreen. Das heiße nicht, dass auch die Netzentgelte entsprechend steigen. Ausschlaggebend sei, wie sich der Verbrauch entwickle. Die Netzentgelte, die von der Regulierungsbehörde E-Control immer Ende des Jahres für das Folgejahr festgesetzt werden, sind wie ein mathematischer Bruch.

Im Zähler stehen Kapitalkosten wie Abschreibungen und Verzinsung sowie Betriebskosten, im Nenner der Stromverbrauch. Steigt dieser und bleiben die Kapitalkosten konstant, wirkt das kostendämpfend. Der Stromverbrauch sei zuletzt aber regelmäßig hinter den Erwartungen geblieben. Auch bestünden berechtigte Zweifel, ob der Verbrauch von derzeit 80 Terawattstunden (TWh) bis 2040 tatsächlich auf fast 140 TWh pro Jahr steigt, wie dies etwa Österreichs Energie erwartet.

Was kann also getan werden, um die Kapitalkosten zu dämpfen? Man kann die Abschreibungsdauer verlängern, beim Fremdkapital ansetzen oder beim Eigenkapital etwas machen. Mit einer Verlängerung der Abschreibungsdauer bei Neuinvestitionen von 25 auf 40 Jahre würde die Maximalbelastung deutlich sinken. Das zeigen Berechnungen von Fingreen. Die Kosten würden über einen längeren Zeitraum verteilt. Allerdings müssten dafür auch länger Zinsen bezahlt werden.

Eigenkapital als Hebel

Der zweite Hebel – staatlich garantiertes Fremdkapital – hätte den kleinsten Effekt, weil sich Netzbetreiber jetzt schon vergleichsweise günstig finanzieren. Der tatsächlich größte Hebel liege beim Eigenkapital, das naturgemäß am teuersten ist. “Wir schlagen vor, dass der Bund oder eine Gesellschaft des Bundes Geld zu Fremdkapitalkonditionen aufnimmt und es nachrangig den Netzbetreibern zur Verfügung stellt”, sagt Stühlinger. Das sei budgetmäßig neutral, hätte also keinen Einfluss auf die Beurteilung der gerade jetzt so wichtigen Haushaltsdisziplin.

Würde Netzgesellschaften sogenanntes Mezzanin-Kapital zur Verfügung gestellt, entstünden geringere Kosten. Dadurch gäbe es Potenzial, Haushalte und Industrie zu entlasten. Die E-Control müsse sicherstellen, dass diese Entlastung auch umgesetzt wird. Ein Maßnahmenmix – inklusive einer Investitionsförderung von fünf Prozent – könnte die Maximalbelastung um 20 Prozent senken. Studienautor Stühlinger sieht darin einen wichtigen Hebel, wie der Staat Stromnetz Kosten wirksam reduzieren kann.

Faire Verteilung

“Die Studie zeigt, dass der Staat einen Hebel hätte, um die Kosten für den Netzausbau insgesamt zu senken. Wir brauchen aber auch noch andere Maßnahmen, etwa eine faire Verteilung der Netzkosten auf alle, die das Netz nutzen”, sagt Tölgyes von der AK.

Eine Möglichkeit, die Stromkosten zu senken und nicht nur zu dämpfen, wäre der weitgehende Verzicht des Staates auf Steuern und Abgaben. Das hat die Regierung aufgrund des Budgetlochs aber bereits ausgeschlossen